Hay una tendencia actual que consiste en grabarlo absolutamente todo. Da igual lo que sea. Da igual si es relevante, irrelevante, íntimo, público, propio o ajeno. Si respira, se graba. Si se mueve, se graba. Si simplemente existe, también se graba. Y, por supuesto, se cuelga en redes. Sin preguntar. Sin avisar. Sin la más mínima consideración por la existencia de otras personas que, sorpresa, también tienen derechos.

Porque una va tan tranquila a una peluquería, con su cabello seco, quizá un poco estropeado (cosas de la vida real, no la versión filtrada) y, sin previo aviso, aparece un móvil. Y no un móvil discreto: un móvil en plena exhibición, como si tu cabeza fuese patrimonio público.

“Tranquila, no sacamos tu cara”, te dicen. Como si tu pelo fuese de libre uso. Como si por no mostrar la nariz ya renunciaras a decidir sobre el resto de tu cuerpo. Y ahí estás, atrapada entre tijeras y cámaras, y luego, cuando por fin terminan el corte, te retienen otra media hora para grabar otra vez la melena. Sin permiso. Sin preguntar. Con una naturalidad que casi asusta.

Porque claro, ¿qué es la privacidad hoy en día? Un detalle menor. Un trámite opcional. Un capricho de quien aún cree que tiene derecho a existir sin ser contenido.

Y luego está el gimnasio, que ya es otro festival. Vas a hacer tu clase, tu ejercicio, tu momento de moverte sin pretensiones. Y, de pronto, aparece la monitora con la cámara como si fuera parte del equipamiento deportivo.

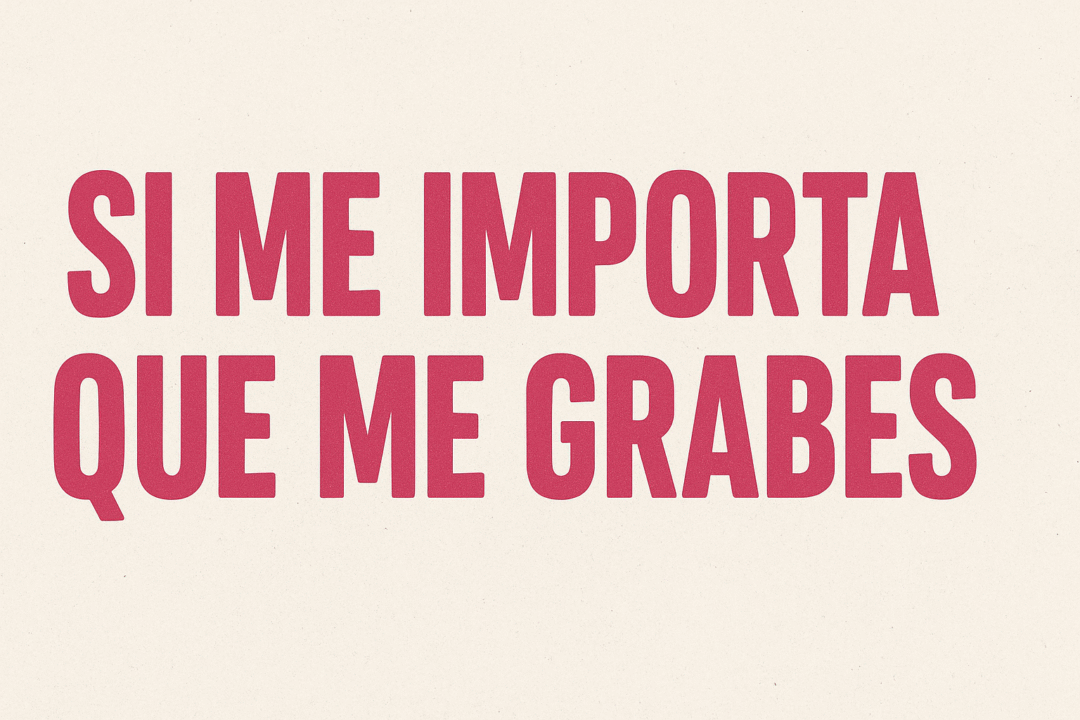

“Perdona, no quiero salir en ninguna red social”, dices, con una educación que no recibes de vuelta.

La respuesta: “Qué raro, si todas las demás se pelean por salir”.

Pues muy bien por las demás, pero yo no quiero. Y mucho menos sin avisar. Y muchísimo menos cuando he firmado expresamente que no cedo mis derechos de imagen. Pero parece que las firmas, para algunas, son elementos decorativos. Un detalle estético. Algo que rellenar para que el papel no quede tan blanco.

Y no es solo en esos dos sitios, hoy en día, da igual cuás sea la actividad, la historia se repite. Siempre se graba. Como si grabar fuera la obligación moral del siglo. Como si uno no tuviera ya suficiente con hacer el ejercicio como para encima convertirse en actor involuntario de una producción cutre para redes.

Lo más curioso es la naturalidad con la que la gente asume que todo el mundo quiere ser contenido. Que todo el mundo sueña con aparecer en un vídeo entre desconocidos. Que no existir públicamente es casi un acto de rebeldía incomprensible.

Pues sí: incomprensible para quien confunde vida con exhibición.

Ya está bien, que alguien acerque una cámara creyendo que el mundo entero vive para alimentar su perfil.

Así que sí, entiendo que para algunos grabar es como respirar. Pero yo, personalmente, prefiero respirar sin que me filmen. Y sin tener que repetir cada vez que no quiero convertirme en contenido humano para rellenar los perfiles ajenos.

En fin: que cada cual haga lo que quiera con su propia imagen.

Lo único que pido, sin ironía, aunque con la paciencia bastante agotada, es que la mía siga siendo mía.

Y que, si alguien quiere utilizarla, que tenga la amabilidad elemental de preguntar.

No es tan difícil.

O no debería serlo.